偽造・模倣予防を施す印刷セキュリティ技術のニーズは、この数年で随分と増えてきています。弊社でも、官公庁を始め様々なお客様から、商品券や各種証明書用紙などのお仕事をいただくようになりました。

弊社のこれまでの経験をもとに、偽造・模倣予防の印刷セキュリティ技術の種類や、その選び方をご紹介したいと思います。

1.偽造と模倣の違い

偽造と模倣、字面では同じように感じますが、厳密には違うようです。偽造という言葉は有価証券法・刑法の用語なのですが、一般的には模倣という言葉との使い分けは曖昧になってきているようです。

-

○偽造とは

- 書類・証券・紙幣などの権利・お金・価値を保証したものの偽物を作ること。

- 例:知事のリコール署名を本人以外が書く

=書いた人物と文書内の人物の同一性を欠く、文書で保証されたリコールの権利を複製する=偽造

-

○模倣とは

- 商品の偽物を作ること。一般に流通する商品等の偽物は模倣品にあたります。ちなみに、著作権・著作隣接権を侵害する偽物(イラスト、CD、DVD、ソフトウェア等)は海賊盤とも呼ばれます。

-

例1:有名ブランドバッグの偽物を作る

=ロゴ・商標登録された製品の偽物=模倣例2:有名アニメのDVDを複製する

=著作権侵害=海賊盤

ちなみに

著作権侵害に課せられる懲役・罰金は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金

※麻薬取締法違反だと、1年以上10年以下の懲役又は300万円以下の罰金

2.模倣被害の調査結果

特許庁では、定期的に模倣被害の調査結果を公表しているのですが(特許庁 模倣被害の実態)、公表されている過去5年分を遡ってみると、調査対象となる日本国特許庁に産業財産権を登録している法人のうち、およそ5%~7%が毎年模倣被害に遭っているようです。

3.偽造・模倣被害に遭うとどうなる?

もし、自社製品が偽造・模倣被害に遭った場合、どのような不利益が考えられるでしょう?

-

○信用・イメージのダウン

例えば自社発行の領収書や公共機関などの商品券が偽造された場合、また、それらの偽造品が犯罪として悪用された場合、発行元に直接の経済的被害はありません。しかし、「あの会社の発行物が偽造された」となれば社会的信用・イメージの低下は避けられません。自社の信用・イメージを守るために、当該品や今後作成する発行物に対しても同様の被害者が出ないよう対策を取る事が、利害関係者の立場からも求められます。

-

○模倣品との価格競争に負け、自社の売り上げを奪われる。

当然ですが模倣品が安く販売されれば、真贋判定のできない消費者は誤ってコピー品を購入してしまいます。その結果、本来買ってもらえるはずの商品の売上はその分目減りしてしまいます。

-

○自社のブランド力が低下する。

消費者が、品質の劣るその商品を正規品と間違ってしまえば、企業のブランド力は大きく低下します。過去の事例からも分かる様にSNSの拡散力を想像すれば、企業が負うそのダメージは想像に難くありません。また、模倣品を購入してしまった消費者がその品質に問題があるとわかると、正規品を製造・販売している企業に問い合わせをすることがほとんどのようです。

-

○販売差し止めのための煩雑な手続きが発生する。

実際に企業が偽造・模倣被害に遭った場合、どの様な対応が必要なのでしょうか?

- 警察への届け出

- 流通関係者・小売販売者など、関係各機関への注意喚起、真贋判定の説明・依頼

- 消費者への注意喚起(コマーシャル・web・店頭POP・チラシなど)

- 模倣被害に遭った当該商品の偽造・模倣対策

ちなみに

偽造・模倣被害を届け出る機関は...

告発先:警察

相談先:弁護士

損害賠償請求手続き:裁判所

4.偽造・模倣被害を予防するには?

偽造・模倣被害を予防する方法を、印刷技術の観点からご紹介します。

※残念ながら、様々な方法で偽造・模倣を予防する仕掛けを商品に施しても、完全に偽造・模倣を防ぐことは出来ません。コピー品を作る側の技術も向上しており、徐々に被害の数は減っているようですが、いたちごっこになっているのが現状です。

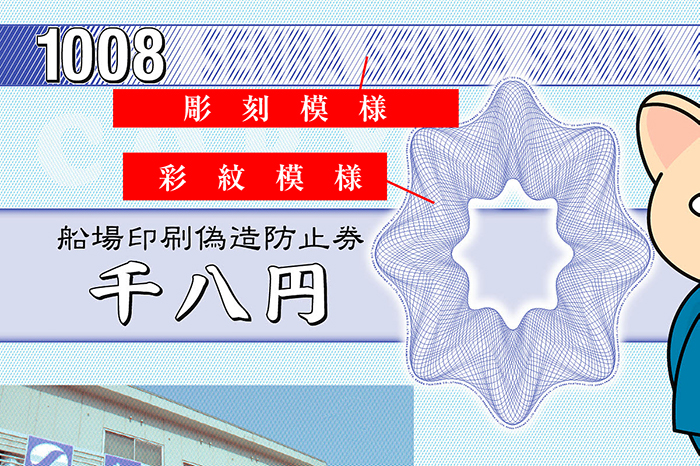

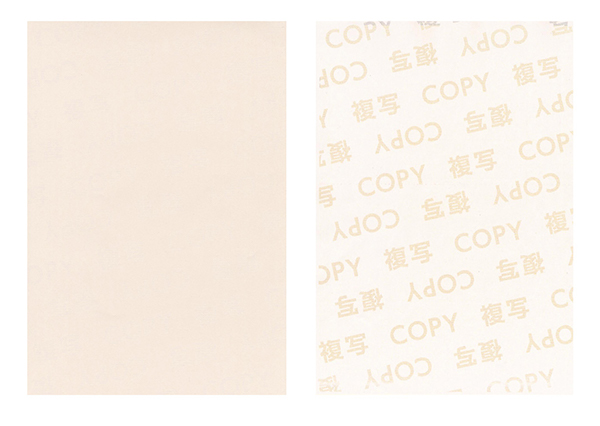

◎潜像浮出

特殊な模様を背景に印刷します。肉眼では判別しづらい模様が、コピー機で複製すると、文字となって背景に浮かび上がります。

※向かって左は、潜像を全面に印刷したもの。向かって右は、潜像をコピーしたもの。複写 COPYの文字が浮かび上がっています。

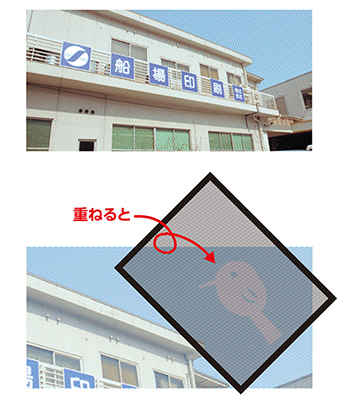

◎透かし印刷

紙の内部に浸透する特殊なインキを使用します。紙幣の透かしとは再現方法が異なるので、使用できる用紙に制限があります。

※緑色の用紙を下に敷き、裏から光をあてた状態。用紙を敷いていない部分が透かし印刷の効果です。

◎蛍光インキ・発光インキ印刷

蛍光色はコピー機で複製すると、色の彩度が落ちてくすんでしまう仕組みを利用し、用紙の一部に蛍光インキで絵柄を印刷します。また、発光インキを印刷に使用すれば、ブラックライトを照射した際の発光の有無で、真贋判定を容易にします。

5.印刷セキュリティ技術の選び方は?

偽造・模倣を予防する為にご紹介した印刷セキュリティ技術ですが、これらを利用した製品の被害がなくなっていないことからも、完全に偽造・模倣を防ぐことは難しいようです。

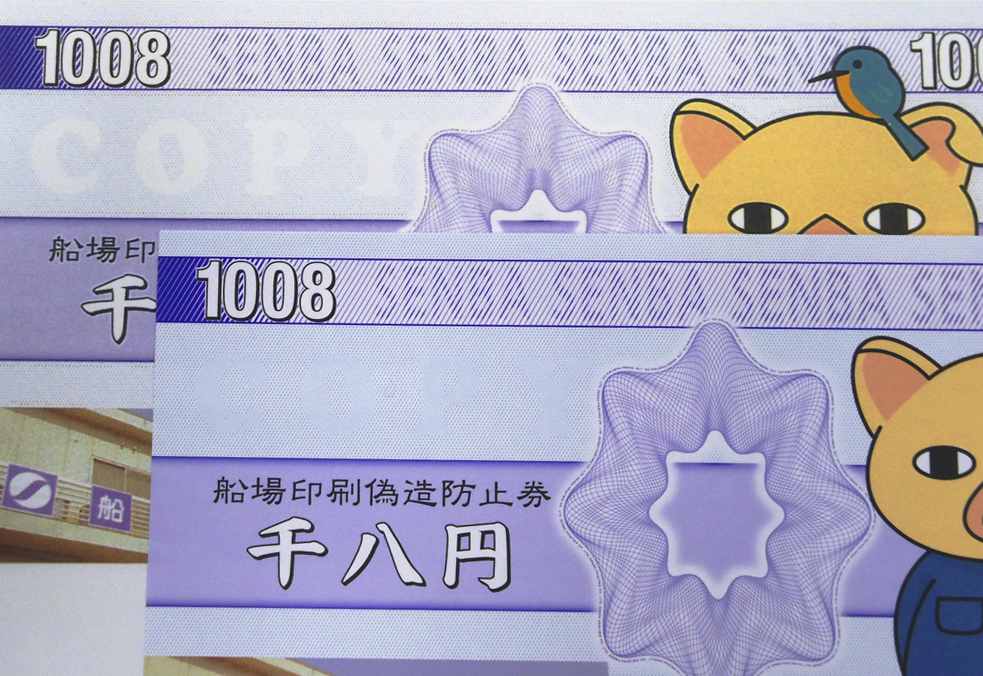

ですが、これらの技術を複数組み合わせることで、コピー・複製を難しくさせることは可能です。過去に弊社が携わったお仕事の例をご紹介します。

例1:有効期限12ヶ月の商品券10枚綴り

-

- ①ホログラムを貼り付ける

- ②商品券綴り全ての枚数に固有のナンバーを印刷

- ③デザインの一部に蛍光色の帯を印刷

- ④裏面に潜像浮出模様を印刷

有効期限は比較的短いものの、綴り一枚当たりの金額を勘案し、またお客様に安心して使用していただくために、4つの偽造防止技術を取り入れました。

例2:喫茶店のコーヒーチケット

- ①潜像浮出を背景に印刷

お客様の予算の問題と、一枚当たりの単価、実際にチケットを使用するユーザーへのコピー抑止になれば良いとのご要望から、元々のチケットの背景に潜像浮出を入れ込む形で製造コストを抑えました。

point

どこまで偽造・模倣予防印刷技術を取り入れるかを検討する際は、対象の製品の使用期限、製品一つあたりの単価・経済的価値、複製される事で対外的に与えてしまう被害の規模・影響、これらを勘案して選ぶことをお勧めします。

大きなコストがかけられないものや、既にデザインや仕様が決定しているものなら、既存のものの一部にこれらの印刷セキュリティ技術を入れ込むだけでも製造コストはさほど上がりません。あるいは、使用期限が長く製品単価も高いものであれば予防効果の高い技術を複数組み合わせることを考慮した方がよいと考えます。

違法にコピー・複製する人が、費用対効果が割に合わないもの、複製にコスト・負荷がかかるようなものにすれば、一定の効果は見込めるのではないでしょうか。